家庭果樹レモンの育て方。おすすめ品種紹介します!ポストハーベストの心配のない安心レモンを食べよう!

近年大注目の果樹といえばやっぱり「レモン」(≧▽≦)

料理にお菓子にと利用用途は様々。夏の疲れをとるのにもいいですよね。

レモンピールやレモンの砂糖漬けなど皮ごと使うレシピが多いレモン。

でも心配なのが農薬問題(。-`ω-)

特に『ポストハーベスト農薬』による人体への影響が心配されています。

今回はポストハーベスト農薬とは何か?そして、家庭で育てる安心レモンの育て方についてご紹介します(≧▽≦)

目次(*´▽`*)

レモンは輸入が約9割、その9割に防カビ剤が使用されている

現在日本で流通しているレモンの多くは輸入品。輸入量5万トンに対して国内の出荷量はわずか7千トン(2015年)

なので、お店で販売されているほとんどが輸入レモンです。もちろん日本の基準をクリアできないものは販売されていないハズ…

そうなのですが、許可されている基準が絶対安全とは限らない(。-`ω-)

特に問題視されているのが「ポストハーベスト農薬」問題

ポストとは”後”、ハーベストは”収穫”なので、日本語で焼かりやすく書くと「収穫の後にかける農薬」ということになります。

農薬ではない『農薬』?ポストハーベスト農薬問題

通常、農薬は栽培中の病害虫から植物を守るためにかけますが、『ポストハーベスト農薬』は日本へ輸出するさいの出荷時、移動中にかびないようにかける農薬のこと。

不思議なことに「農薬」としては使用が禁止されているのに、「食品添加物」として収穫後に使用することはOKになっている薬などもあり、それらの発がん性や母体内での新生児への影響などが問題視されている。不思議な決まりですね(´・ω・`)

航空便で送れば輸送期間も短く、カビの心配も少ないがコストが高い。

大量に安価で輸入しようとすれば、どうしても船で長期間をかけての輸入をするしかありません(-_-;)

長いときは一か月以上も船の中で、安価に品質を維持したまま輸送を可能にするためには『ポストハーベスト』が不可欠。

しかし、収穫後に散布することで高濃度のままの農薬成分が付着した商品が私たちの手元に届くことも確か(。-`ω-)

皮をむいて食べるバナナなどは直接薬が口に入ることは少ないが、レモンを皮ごと利用する場合はこの、高濃度の農薬が口に入る危険性が高い。

これがいわゆる『ポストハーベスト農薬問題』です(゚Д゚)ノ

一般的な農薬は使用前によく洗うことで、そのほとんどが除去されて安全に食することができるが、ポストハーベスト農薬として使用された”防カビ剤”は皮に浸透していて、水で洗っても成分が全て落ちることはない(。-`ω-)

「OPP、TBZ、イマザリル使用」などの表示があれば、それが”防カビ剤”これらのレモンは皮ごとの利用を控えた方がいいでしょう。

皮ごとレモンが食べたい!

実はレモンは『果汁』よりも『果皮』にこそ豊富な栄養が含まれています。その量はなんと!果汁の5~10倍(゚д゚)!

レモンの栄養といえば有名なのは”ビタミンC”ですが、実は β-カロテン、カリウム、カルシウムなども豊富で「抗酸化作用」「骨粗鬆症予防」さらには「抗がん作用」なども報告されています。 抗がん作用のために発がん性が危険視される成分を摂取したら意味がない(^_^;)

農薬の心配さえなければ、こんなに優秀な皮を捨てるなんてもったいないことしなくていいのにっ!

安心してレモンを果皮ごとを利用するには、日本の農薬規定の中で育てられた「国産レモン」を利用するのが簡単です。流通量はレモン全体の10%ほどですが、広島県を中心に西日本で広く栽培されているので、購入することは可能です。

インターネット通販なら残留農薬ゼロの安心レモンがいつでも注文可能です(*'▽')便利!!

お得な「ふるさと納税」を利用することで新鮮な国産レモンを手に入れることもできます。積極的に利用しましょう(≧▽≦)

レモンを家庭果樹としても育てよう

安心の国産レモンを購入することもできますが、どうせなら自宅でレモンを育ててみませんか?

ミカンの仲間、柑橘類は家庭果樹の中でも栽培が簡単な仲間になります。お庭がなくても鉢植えでベランダ栽培も可能(≧▽≦)

お家で作れば心配な”防カビ剤”の心配はゼロ!安心安全なレモンを作って皮まで全て有効利用しましょう(≧▽≦)

レモンは寒さに弱い果物です

ただし注意。ミカンの仲間の中でもレモンは寒さに弱い植物です。

冬でも最低温度を0度以上に保って栽培する必要があるので、地植えで栽培をおこなうのは関西以西のほうが安心でしょう。関東より北は鉢植え栽培が基本です(゚Д゚)

レモンは四季咲き性。だけど欲張ってはダメ

ほかのかんきつ類との大きな違いは4季咲であること。

ほかのミカン類が5月ごろの開花1回なのに対し、レモンの仲間は5~6月・7~8月・9~10月と気温のある時は次々に花を咲かせます。

花が咲けばほとんどが結実するのですが、すべて実らせるとレモンの木への負担が大く、株そのものを弱らせる結果となります。

西日本以西で充実した株を作れる地域以外は、春の花以外は花後にすべて摘果してしまった方がいいでしょう。

春の花もすべて実らせるのは無く、株の大きさに合わせて間引きをして株の負担を減らしてあげましょう(゚Д゚)ノ

いろいろあるレモンの品種

レモンを育てようとホームセンターやガーデンセンターに行くと「レモンの苗木」として接ぎ木の苗が販売されています。

接ぎ木とは、優良品種を同属の丈夫な品種に人工的につなぎ合わせ、品質の安定と早期収穫、収量増大を行う園芸技術。

販売されている苗木はほぼすべてが接ぎ木だとは思いますが、中には”自根”の苗が販売されることもあります。もちろん育てるのに問題はありませんが、収穫までの期間が接ぎ木なら2~3年のところ、自根ではその倍以上かかることがあるので注意が必要です。

また、接ぎ木部分より下からトゲの鋭い枝が伸びてきたら、それは台木のカラタチです。

カラタチの実は果樹として利用できないだけではなく、トゲが鋭く危険。さらにはそのままにしておくと継いであるレモンは枯れてしまいます(´゚д゚`)

台木からのひこばえ(台木から出た芽)はできるだけ早めに生え際から切り取るようにしましょう。

逆に穂木のレモンから根が伸びることもありますが、これも地面に届くと結実が遅れるので早めに切り取りましょう。

ちなみにこれがカラタチ。昔は生垣によく使われたカラタチですが、棘が激しいうえ、実は利用価値がないので現在利用されることは少ないです(^_^;)

レモンの種類いろいろ

ホームセンターでは単に「レモン」として販売されることもありますが、レモンにはたくさんの品種が存在します。どうせならこだわりのレモンを育てたいですね(≧▽≦)

リスボン

- 日本で最も知られた”レモン”。

- 原産はポルトガル

- 果実は先細りの楕円形、重量100~140g。

- 非常に酸味が強く種子も少ないので果汁を利用しやすい。

- 耐寒性が強い。

- 日本の広い範囲で栽培しやすい。

- 四季咲き性。

棘が多いが近年は棘なし品種も普及してます。価格はちょっと高い程度なので、後々の利便性を考えるととげなし品種の方がおすすめ。とげなしとはいっても全くトゲがないわけではないので、作業の時は気をつけましょう(゚Д゚)ノ

品種名のないレモンの苗はほとんどがこのリスボンレモンです。育てやすさには定評があり!普通のレモンをお探しならこれに決まり(≧▽≦)

ユーレカ

- 見た目はリスボンと変わらない標準的なレモン型。

- ジューシーで香りがよく酸味もしっかりあるレモン。

- 果重は110~130g。

- 種子少なく果汁がおおい。

- 近年アメリカではリスボンより栽培量が増えています。

耐寒性、樹勢はリスボンに劣るが棘が少なく管理しやすい。北日本での栽培は寒さ対策をしっかり行いましょう(≧▽≦)

マイヤー

- ややオレンジがかった果皮の色。

- 丸みのある形が特徴。

- 果実は100~130g。通常のレモンより大実になる。

- 多品種より酸味が少なく糖度も高い。

- 芳香は弱いがえぐみが少ない。

オレンジとの自然交雑で誕生したといわれる大実レモン。ややオレンジがかった果皮の色と、丸みのある形が特徴です。

レモンの中では酸味が少なく皮もえぐみが少ないので、皮ごと利用する塩レモンなどに向きます(≧▽≦)

斑入りレモンピンクレモネード

- 斑入りの葉を持つ珍しいレモン

- 若い実にもストライプの模様が入る。成熟すると普通の効いレモンになります。

- 果肉はピンク色

観賞価値の高いレモンですが、斑入りということもあり生育はゆっくり。実をたくさん収穫したい場合は一般品種の方がおすすめ。

しかし、珍しさから目をひくことは間違いないので、ガーデン素材としてはおすすめです。

スイートレモネード

- 今話題の甘~いレモン

- レモンの酸味をやや残しつつ蜜柑より甘い。

- 手で皮がむけるほど柔らかく、生食可能!

- 大きさは100g前後

甘夏+レモン+オレンジのいいとこどりをした味わいと評される新品種。

あまりの人気に完売してしまうこともしばしば。最近やっと生産が増えてきているようです(*'▽')

「レモン育てたいけどそんなに使わないしな~」「ミカンとどっちを植えようか迷ってる」そんな方にもおすすめです。

その他の品種

近年は品種改良、交配が進み様々な”レモン”が作られています。皮の赤い”赤レモン”など、まだ生産も少なくネット通販でも販売がないものもあります。今後はどんなレモンが生まれるのか楽しみですね(≧▽≦)

簡単なレモンの育て方

品種が決まったら早速栽培を始めましょう(≧▽≦)

レモンは果樹の中では比較的簡単とはいえ育てるには注意点も存在します(。-`ω-)。

家庭果樹として育て方のポイントをまとめました!

植え付け時期

年間通して植え付け可能ですが、栽培を始めるのに適しているのは、やはり春。若い苗を植え付ける時は特に3~4月スタートが失敗も少なく安心です。

または、秋に実付きの鉢植えからスタートするという方法もあります。

鉢植えのものは春の苗よりしっかりと根が張っているので安心して育てられます。

植え付ける際は必ず継ぎ目が地上に出るように植え付けます。

置き場所

春から秋まではしっかり日の当たる屋外管理が必要。

暖地以外の地域では霜が降りる前に室内の日当たりに取り込み春まで管理します。

地植えの場合はマルチングなどの防寒を行いましょう(*'▽')

水やり

地植えの場合は極端な乾燥がなければ、雨だけで大丈夫ですが、鉢植えの場合は注意が必要です(。-`ω-)

特に6~8月は果実が膨らむ重要な時期。水分も大量に必要とします。生育状況に合わせて1日に2~3回与えるようにしましょう。

肥料

ポイントは3回あります(^_^)/

- 12月:冬から春にかけゆっくりと効果のある有機肥料を寒肥として与えます。

- 3月:新芽が伸びる時期、芽出し肥料として効果の早い”骨粉入り醗酵油かす”などを与えます。

- 7月:実が膨らむのに栄養が必要。実肥えとして醗酵油かすや化成肥料を与えます。

肥料は与えすぎてもよくないです(゚Д゚)ノ

リン酸・カリの多い肥料を容量を守って与えましょう。

摘蕾

レモンを始め柑橘の仲間は、花が咲いただけ実をつけるので、しっかりした実を収穫するには摘果が必要です。

レモンでは葉20~30枚に対し、果実1個を目安に数を調整してくださいね(^_^)/

特に木が若いうちは無理をさせると、その後の生育が悪くなります。2~3年は実の量を制限して株をいたわってあげましょう。

株が育てばたくさんの収穫が期待できますよ。しっかりした葉をたくさんつけるよう育てるのがコツです( *´艸`)

剪定

剪定の適期は3月。秋に伸びた枝を軽く切りもどし、不要な枝も一緒に切り取ります。

不要な枝とは、内側に伸びる枝・平行に伸びる枝の弱いほう・込み合った枝など。

この時トゲも一緒に取ってしまうと実を傷つけることがなくて安心です(*'▽')

病害虫

これが厄介(´゚д゚`)

一番発生するのがアゲハの幼虫。

小さい頃は茶色く”鳥の糞”に擬態しています。大きくなると人の指ほどの大きさの”緑のいも虫”に育ちます。

この大きさになると1日でかなりの葉が食べられてしまいます(゚Д゚)ノ

早めに退治しましょう。

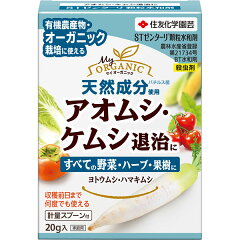

いも虫退治には安全性の高いゼンターリ水和剤がおすすめ。せっかく家で育てるならできるだけ薬は安全なものがいいですよね(*'▽')

収穫のポイント

レモンは香りづけに使うなら未熟な状態でも収穫可能。

果実がきれいに色づくのは12月ごろから。このころからは果汁も多くいろいろな料理に利用できます。

暖地なら樹にならせたまま5月ごろまで置いて置けるので、使う分だけ収穫するのもいいですね(*'▽')

まとめ

栄養の高いレモンですが、輸入レモンは皮ごと利用する際は注意が必要(゚Д゚)ノ

防カビ剤の不安がない”国産レモン”を選びたいですね。

レモンは寒さには弱いが栽培はそれほど難しくありません。

花が咲いただけ実をつけるので、そのままにしておくと株が弱ってしまいます。必ず摘果して実の量を調整してあげましょうね。

特に木が若いうちは無理をさせると、その後の生育が悪くなりまよ。

健康果実として期待の高い「レモン」ぜひお家で育ててくださいね!

では皆さん、よい園楽を~(。・ω・)ノ゙

“家庭果樹レモンの育て方。おすすめ品種紹介します!ポストハーベストの心配のない安心レモンを食べよう!” に対して3件のコメントがあります。