ヤマアジサイは小型でカワイイ!花色の変化と育て方

アジサイは素敵だけど、大きくなりすぎる(^_^;)

そう思っている方にお勧めのアジサイが『ヤマアジサイ』です!

ヤマアジサイは株全体がコンパクトで、大きく育っても1m程度。

もともと日本の山に自生している植物なので非常に育てやすいですよ(≧▽≦)

今回はそんな『ヤマアジサイ』についてご紹介します!

目次(*´▽`*)

ヤマアジサイとアジサイの違い

ヤマアジサイ(学名:Hydrangea serrata)は福島県から四国・九州に分布する落葉低木。

そして一般的なアジサイは日本に自生するガクアジサイ。(学名Hydrangea macrophylla)がヨーロッパで改良されて逆輸入されたもの。

ヤマアジサイと一般的なアジサイの大きな違いは大きさ。

特に園芸品種の西洋アジサイは花も株も大型に改良されているので1mを超える大株に育つが、ヤマアジサイは枝も細くそれほど大きくならないので1mを超えることはほとんどありません。

剪定をしなくてもそれほど大きくならないので、お庭以外にも鉢での栽培にも向きますよ(≧▽≦)

ヤマアジサイは寄せ植えにも最適!

普通のアジサイは存在感がすごいので、主役として1鉢に1本植えるのが基本。

ですが、ヤマアジサイは花苗と同じようなサイズでもかわいらしい花を咲かせることができるので、アレンジや寄せ植え素材としても優秀です。

花もちもいいから春から夏まで長く観賞できるのもうれしいですね(≧▽≦)

ヤマアジサイの花は中心は咲かない?

ヤマアジサイをお店で購入するとき、株全体に花が咲いているものと、外側だけ花が開いていて中央の部分が蕾のような花がある場合があります。

(*'▽')「蕾が多いから中央に咲いてない方がいいかな」

なんて思って購入しても、中央の花が咲かない!なんてことがあるかも。

正しくは、中央の花も咲いているのに、小さすぎて咲いてるのがわからないだけ、かもしれませんよ(^_^;)

『てまり咲き』と『ガク咲き』

普通のアジサイと同様にヤマアジサイにも『額咲き』と『てまり咲き』があります。

ガク咲き

てまり咲き

アジサイはもともと、中央の両性花(雄しべ雌しべを持ち、種をつける花)と装飾花(雄しべ雌しべは持たず豪華なガク片で虫を呼ぶ花)をつける植物。装飾花は地味な両性花に虫を呼ぶための広告です(゚Д゚)ノ

アジサイの両性花もすべて装飾花が咲くように人間によって改良されたのが、皆さんが『普通』だと思っているアジサイ。

装飾花だけでは種が作れず繁殖できないので、自然界では生きていくことができません。

お店で販売されている花付きのアジサイはすでに『開花』している状態。

中央の部分が蕾であってもそこから装飾花が咲くことはありません。ヤマアジサイも同じ。開花状態で販売されているヤマアジサイはそれ以上、装飾花が開くことはないので現状の姿が完成形と思って購入しましょう。

ヤマアジサイは野生の雰囲気を残しているものが多く、多くの品種がガク咲きであることが多いです。

ヤマアジサイは花色が変わる?

アジサイといえば、植え付ける土の酸度で色が変わることで有名。

これはヤマアジサイでも同じなので、花色に合わせて土の酸度を調整しましょう。アジサイの花色の変化については過去の記事で詳しく紹介しているので参考にしてくださいね(*´▽`*)

土で花色が変わらないヤマアジサイもある

ヤマアジサイも土の酸度で色の変化はあるのですが、中には土に左右されない品種もあります。

代表的な品種が『紅』です。

ヤマアジサイ『紅』は白い花が咲きます。「紅なのに白?」と思うかもしれませんが、紅の面白いのはここから。

花は白で咲いてから、次第に色づき夏ごろには真っ赤に色変わりするんです(゚Д゚)ノ

この赤は土壌の酸度に左右されないので、真っ赤な花を咲かせたい場合にはおすすめの品種ですよ。

ヤマアジサイは一般的に白系、白系からピンク~赤に色変わりするものは土の影響を受けにくく、青花を咲かせるヤマアジサイはアルカリ性の強い土だと紫がかってしまうことが多いです。

ヤマアジサイの育て方

ヤマアジサイは小型なので鉢植えでも栽培簡単(*'▽')

基本的な栽培方法は普通のアジサイと同じです。

ヤマアジサイの好む環境

普通のアジサイと同様、強い日差しが苦手です。半日陰に植えましょう。

また、水切れに弱いので、乾燥しやすい鉢植えは特に注意。夏場は越水(受け皿に水を張って管理すること)を行っても構いません。ヤマアジサイは別名「サワアジサイ」とも呼ばれ、川の近くの水が潤沢にある場所を好む植物です。

ただし、水が温まると逆に根を痛めるので日差しの強い時間は水をためないようにしましょう。

夏場の水切れは来年の花芽の付きに影響するので特に注意しましょうね(゚Д゚)ノ

ヤマアジサイの土

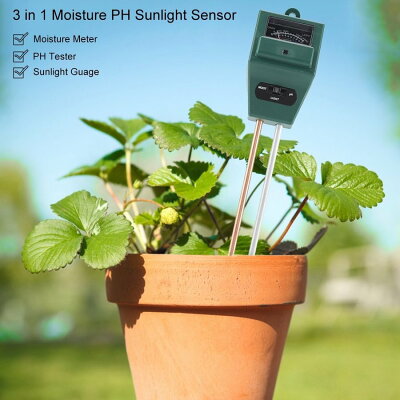

一部の品種を除き、ヤマアジサイは土の酸度(正しくはアルミニウムイオンの吸収)によって花の色が変化します。青系の花は酸性の土にするため、培養土に無調整のピートモス・鹿沼土などを混ぜて植え付けます。

ピンク系のヤマアジサイは培養土に有機石灰を混ぜて弱アルカリ性にした培養土で植え付けます。

専用の土もあるので鉢植えの場合は専用土を利用するのがおすすめです。

植え替えの適期は、落葉期の冬の間。鉢植えのものは1~2年に一度植え替えを行いましょう。

地植えの場合は冬に寒肥と一緒にたい肥や腐葉土を株の周りにすき込んでおくと、土がふかふかによみがえり生育がよくなります。

ヤマアジサイの肥料

冬場の寒肥と花後のお礼肥えに固形の油粕などを与えます。

山の植物なのでそれほど大量に与えなくても大丈夫です。

ヤマアジサイの剪定

ヤマアジサイの花芽は、開花した花の下二節目以下につきます。

そのため花後の剪定(花がら摘み)は花がらとその下の葉を一節つけて切り取ります。

8月ごろには来年の花芽の準備に入るので、剪定は花の後7月ごろまでには終わらせましょう。

大きくしたくない場合は深く切り詰めることもできますが、必ず芽のある部分を残して切り詰めます。

冬にも剪定できますが、すでに花芽が準備されているので、枯れ枝を外すぐらいにとどめて、刈込などは行わないようにしましょうね。花芽が無くなってしまいますよ(゚Д゚)ノ

ヤマアジサイの品種

ヤマアジサイにはかわいらしい品種がたくさんあります(≧▽≦)

その中で代表的なものをいくつかご紹介します。

藍姫

深い藍色が人気のヤマアジサイ。花付きもいい。アルカリ性の土だと色が濁るので酸性土壌で育てましょう。

七段花

八重咲の星のような花がカワ(・∀・)イイ!!

土壌によって花色が変化します。

伊代獅子てまり

てまり咲きのヤマアジサイ。ふんわりと優し雰囲気が素敵(≧▽≦)

土壌で色は変化します。

瀬戸の月

美しい水色に咲くヤマアジサイ。土壌をアルカリ性にするとピンクに咲きます。

ヤマアジサイは毒草?

アジサイの葉には毒があるといわれています。

毒の成分は青酸配合体だといわれています(=゚ω゚)ノ

イマスイマスと、はっきりしないのは、毒があるのは間違いないようなんだけど成分が特定されていないから(^_^;)

厚生労働省のホームページを見ても「毒成分は今だ特定されていない」とされています。

ただし、中毒例は多く報告されているので、口に入れることはしない方がいいでしょう。

毒草だけどお茶になる?甘茶とお釈迦様のはなまつり

しかし、ヤマアジサイの中にはお茶として利用できるものもあります。それがこの『甘茶』

甘茶と呼ばれる品種はいくつかあり、それらは葉を乾燥させて煮出すことでほんのり甘いお茶になります。

お釈迦様のお誕生日である4月8日の「花まつり」でお釈迦様の像にかけることでも知られます。

甘茶の甘さは砂糖の1000倍(゚Д゚;) ともいわれていますが、葉をそのままかじっても甘くありません(^_^;)

8月ごろの若葉を摘み取って、水をかけて醗酵・乾燥させると葉の中の成分が変化し苦みが甘みに変わるんです。

昔から飲まれているので安心ですが、濃く煮出すと中毒することがあるので 厚生労働省では「濃いアマチャを避けること、2〜3グラムを1リットルの水で煮出すこと」を推奨しています。

まとめ

小さくコンパクトなヤマアジサイは場所も取らないので、いくつもの品種をコレクションしたくなってしまいますね(≧▽≦)

豪華な西洋アジサイもいいけど、楚々と咲くヤマアジサイは日本人の感性にあったかわいらしさがあります。

強い日差しは必要なく、暑さ寒さにも強い。病害虫もほとんどつかないと、初心者でも簡単に育てられます。

鉢植え栽培でもいいけど夏の乾燥だけには注意ですよ(゚Д゚)ノ

4月ごろから多くの品種が販売されるので、ぜひお気に入りの花を探してくださいね。

では、皆様よい園楽を~(。・ω・)ノ゙